2023. 3. 2. 22:44ㆍ공모전 수상작

첫 공모전 수상을 한 뒤로 여러 공모전을 알아보다가 그라폴리오라는 플랫폼을 알게 되었다.

그라폴리오는 네이버에서 운영하는 SNS라고 할 수 있었는데, 그라폴리오라는 이름처럼 포트폴리오에 특화된 플랫폼이었다.

내가 그라폴리오를 처음 알게 된 2017년에는 이 플랫폼을 통해 유명해진 작가들도 꽤 있었고 다양한 브랜드와의 콜라보레이션을 통해서 공모전도 활발하게 열릴 정도로 나름 인기가 있었다. (현재는 그 파급력이 확 줄은 것 같다.)

특히 공모전이 굉장히 많아서 내 그림에 맞는 조건의 공모전을 늘 찾았었다.

이 중에서 2017년에 열렸던 국민연금 한컷 세대공감 공모전이 눈에 띄었다.

국민연금공단 30주년 기념으로 열리는 공모전이었는데, 한 장의 일러스트를 제출하는 방식이어서 도전해 보기 딱 좋다고 느껴졌다.

게다가 당선작을 무려 30개나 선정한다고 하니 좀 더 만만해 보이기도 했다. (등수를 따로 정하지 않고 30개를 동등하게 선정)

주제는 취업, 직장, 결혼, 육아, 재테크 중에 하나를 골라서 공감되는 이야기로 한 컷을 꾸미는 것.

저 소재 중에 내가 경험해 본 거라곤 취업과 직장이 유일한데, 사실상 그것도 그리 길게 경험해 본 게 아니라서 아이디어 단계에서 오랜 시간을 쏟았다.

그리고 공모전 성격을 생각한다면 주최 측인 국민연금에 대한 이야기가 꼭 들어가야 할 것 같다는 판단이 들었다.

만만하게 봤던 공모전이었지만 마감일까지 아이디어가 전혀 떠오르지 않았다.

공모전을 하면서 느끼는 것은 아무리 평소에 많은 그림을 그렸다고 해도, 타인이 정한 주제로 무언가를 그려낸다는 것은 정말 어렵다는 것이다.

쉽다고 생각했던 주제도 막상 그리려고 하면 아무것도 떠오르지 않는다.

이때가 그런 것을 느낀 첫 공모전이었지만, 이후 여러 공모전을 통해서 같은 경험을 수없이 반복하게 되었다.

결국 아무렇게나 그린 그림 하나를 제출하고 제출 마감일이 되었다.

공모전 마감날에는 하루 스케줄이 꽉 차있었는데, 아침에 샤워를 하다가 거짓말처럼 괜찮은 아이디어 하나가 머릿속에 떠올랐다.

다만 꽉 차있는 하루 스케줄 사이에서 이 아이디어를 구현해 내서 제출까지 할 수 있을까는 미지수였다.

그날은 잊을 수가 없는 게 하루종일 손바닥에 땀이 흥건했던 것 같다.

스케줄 중간중간마다 아이디어를 구체화하고 밑그림을 그렸다.

당시에는 내가 웹툰 작가가 되고 싶어서 열심히 만화 작업을 하던 시기였다.

당시에 내가 작업하던 방식은 노트에 스케치를 하고 라이너로 선을 딴 뒤에 스캔을 해서 포토샵으로 채색을 하는 방식이었다.

이 아이디어 역시 당시에 내가 만화작업을 하던 패턴으로 작업을 했다.

외부 스케줄 중간중간에 밑그림과 라인 작업까지 마쳤으니 이제 집에 들어가면 스캔과 포토샵으로 채색하는 일만 남았었다.

외부에 있는 동안 빨리 집에 가서 작업을 마무리하고 싶은 생각에 집중이 안되고 연신 긴장상태였다.

그렇게 초조함 속에 외부 일정을 모두 마치고 집에 들어가서 빠르게 한컷을 완성했다.

여유롭게 제출까지 완료하고 정말로 후회 없이 하나의 공모전을 마쳤다는 생각에 뿌듯했었다.

무엇보다 마감 당일에 하루 동안 치열하게 완성해서 결국 제출을 했다는 것이 짜릿했다.

좋은 아이디어는 작업할 때 이미 결과가 예상이 된다.

그렇게 완성을 하고 싶어서 초조해했던 이유는 이 아이디어가 분명 당선작 감이란 것을 느꼈기 때문이었다.

그라폴리오는 공모전에 응모하는 다른 참가작들을 보고 직접 투표까지 할 수 있는 시스템이라 수많은 경쟁작들을 지켜봤다.

내가 제출했던 마감일까지 570개가 넘는 작품들이 응모된 것을 보고 경쟁률이 정말 치열하다는 것을 알게 되었다.

그리고 기다리고 기다렸던 당선작 발표일에 일산 호수공원에 있었다.

이전에 있던 동아연필 공모전에서 받은 상금으로 좋아하는 단골 식당에 갔다 와서 산책을 하는 길이었는데, 거기서 공모전 당선 발표를 보게 되었다.

그 때문인지 이 그림을 보면 호수공원에서의 행복했던 기억이 떠오른다.

지금 시점에서 보면 내가 포토샵으로 만화 작업을 하던 그 당시의 그림체가 많이 어색하다.

아마 그림보다는 함께 제출한 짤막한 스토리가 선정된 것에 큰 역할을 하지 않았을까 싶다.

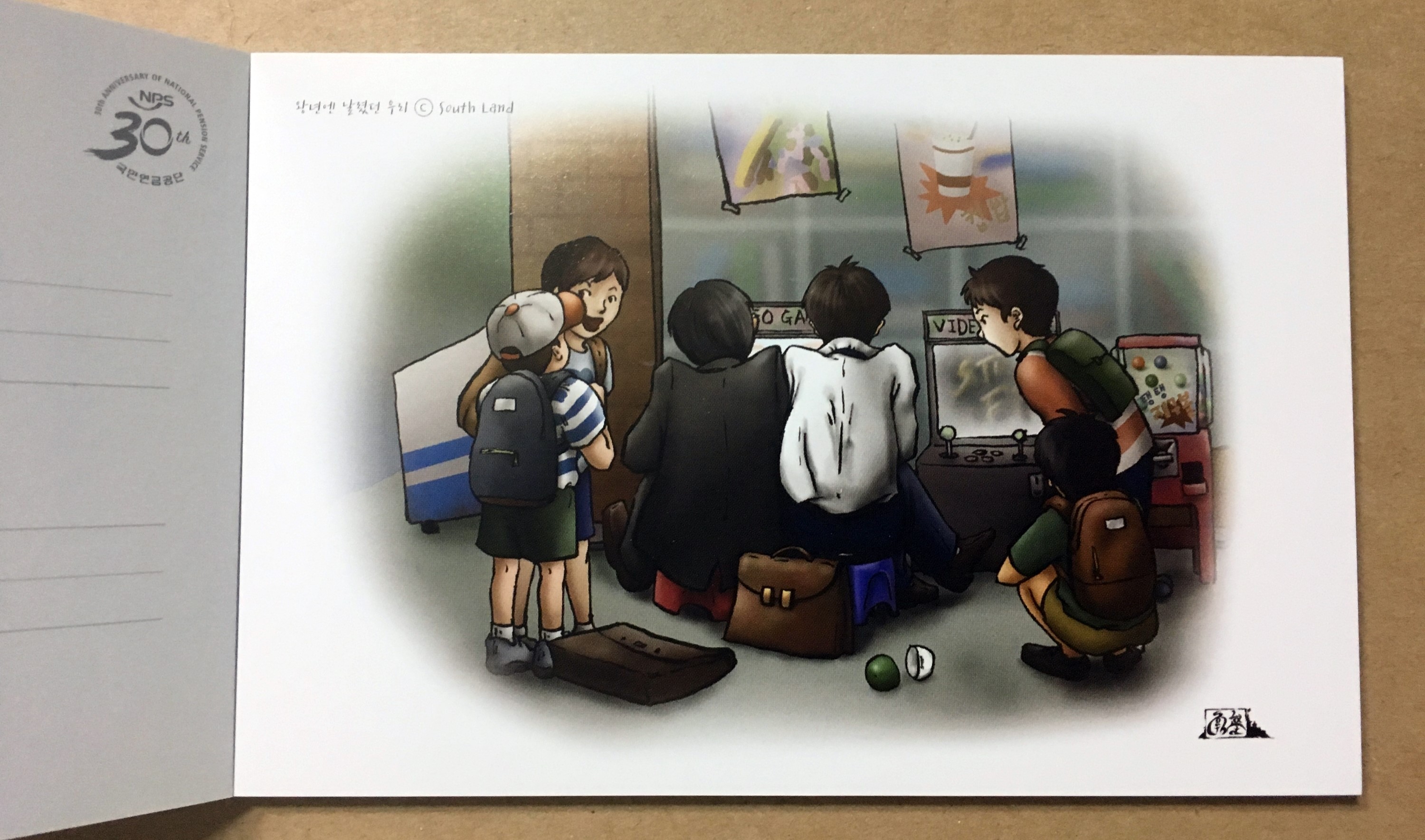

왕년엔 날렸던 우리

오랜만에 만난 동창 사이인 두 남자. 그들은 오랫동안 가족 얘기, 직장 얘기, 노후 얘기로 시간을 보냈다. 그리곤 이따금씩 한숨을 쉬었다. 짧은 만남을 뒤로하고 각자의 세상으로 돌아가려는 찰

grafolio.naver.com

오랜만에 만난 동창 사이인 두 남자.

그들은 오랫동안 가족 얘기, 직장 얘기, 노후 얘기로 시간을 보냈다. 그리곤 이따금씩 한숨을 쉬었다.

짧은 만남을 뒤로하고 각자의 세상으로 돌아가려는 찰나 그들의 눈앞에 작은 오락기가 눈에 들어온다. 그들은 자연스럽게 오락기 앞에 앉는다.

왕년엔 프로게이머 못지않게 날리던 우리. 그 시절로 돌아간 둘은 한참 게임을 했다.

"우리가 오락실 다니면서 쓴 돈이면 집 한 채는 샀을 거야."

둘은 유쾌하게 웃는다. 어렸을 때도 그랬듯, 둘은 동전 하나하나에 추억을 적립한다.

평생 꺼내 보며 웃을 수 있는 소중한 추억을.

당선작들은 추후에 엽서로 만들어지기도 했다.

낱장으로 포장된 엽서

엽서북의 모습

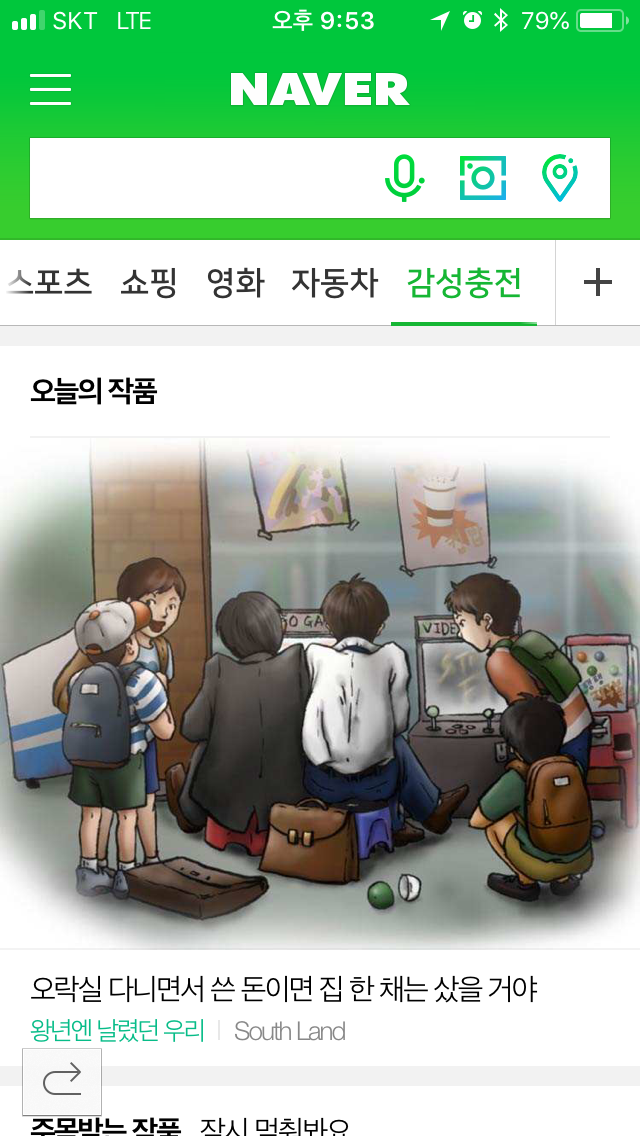

그리고 네이버 메인화면에서 볼 수 있었던 '감성충전'판에서 소개되기도 했다. (지금은 감성충전판이 사라졌다...)

나에게 여러 경험을 하게 해 준 그림이라고 할 수 있다.

'왕년엔 날렸던 우리' _세대공감 한 컷 공모전 당선작 소개

국민연금공단 30주년 기념, 세대공감 한 컷 공모전 당선작을 소...

blog.naver.com